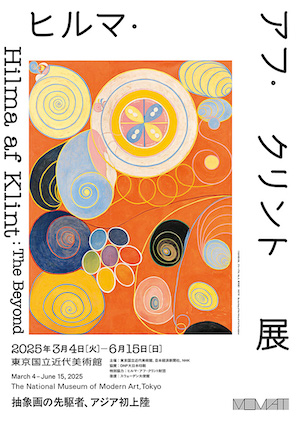

地元スウェーデンではよく知られた画家、ヒルマ・アフ・クリント(1862-1944)の東京展に行って、ストックホルムでの展覧会やNHK「日曜美術館」の内容と合わせてまとめた。(2,300文字)

ヒルマ・アフ・クリント展 2025.03.04 – 6.15

「ヒルマ・アフ・クリントの研究をライフワークにしたい宣言」してから約2年半、いつもの熱しやすく冷めやすい性質から、そのままひっそりと鳴りを潜めていた間に、わたしのコラムで知ったヒルマの絵のファンになって部屋中にポスターを飾っているというクライエントさんがいたり、あの”ライフワーク”はどうなっているのかとわざわざ聞いてくれるクライエントさんがいたりして、その度にぎくりとしていたのだが、今年の2月にはまた別のクライエントさんから、東京でヒルマ・アフ・クリントの展覧会が行われるという情報をいただいた。ちょうど日本に一時帰国している時期が開催期と重なってたので、日本でどのように紹介されているのか知りたくて出向いた。

日本で観るヒルマ・アフ・クリント展

改めて日本の美術館のレベルの高さを感じたというのが感想。今まで日本で知られていなかった外国人画家の作品の背景や見どころを丹念に調べあげ、鑑賞者にわかりやすく展示してくれているのが伝わってくる展覧会で、きめ細やかな配慮が至るところに感じられた。解説が日本語なので、外国での展覧会よりもっと理解できるというのもあるだろうが、それを差し引いても満足のいく展覧会で、多くの人が訪れていた。

入場料が2,300円と高めですが、ぜひお出かけください!

ハイライト作品の展示方法の違い

本展のハイライトとされる人生の四つの段階(幼年期、青年期、成人期、老年期)を描いた10点組の大作(それぞれの高さは3メートル超)は、東京国立近代美術館では、部屋の中央に10点が飾られ、その周囲をぐるっと一回りできるようになっていた。(以下の画像参照。)

ストックホルムで観たときには以下のように、部屋の壁の周囲に沿って飾られていて、その内側に立って一度に全体を見渡せたが、ぐるぐる回りながら、人生のそれぞれの段階に思いを馳せられる東京国立近代美術館の方が連続性があって、わたしには感情移入しやすい気がした。

ステンハンマル:カンタータ「歌」より「間奏曲」

音声ガイドでは、上のハイライト、「10の最大物」(英語 “The Ten Largest”, スウェーデン語 “De tio största”)の部屋での解説の背景音楽に、アフ・クリント(1862-1944)と同時代人のスウェーデン人、W.ステンハンマル(Wilhelm Stenhammar, 1871-1927)のカンタータ「歌」よりOp.44「間奏曲」(Interlude from the Cantata ‘Sangen’ Op. 44)が流されていて、この曲が、この壮大な絵画シリーズを味わうのに実にぴったりくるものであった。

音声ガイドは有料(650円だったかな?)ですが、お勧めです。

音声ガイドの声は、趣里(しゅり)。知りませんでしたが、展覧会に同行してくれた友人が、つつつと寄ってきて、耳元で「この声はシュリ、水谷豊と伊藤蘭の娘だよ。」と囁いて教えてくれました。

NHK日曜美術館「見えない彼方へ ヒルマ・アフ・クリント」

さらに別の人からは、タイミングよくNHKの「日曜美術館」情報をいただき、その放送日が、ちょうど展覧会に行った翌朝だったので、なおさら興味深く視聴した。

(「見えない彼方へ ヒルマ・アフ・クリント」 初回放送日:2025年4月13日)

番組内で造形作家の岡崎乾ニ郎氏は、ヒルマ・アフ・クリントの作品を、「自由奔放だと思うと精緻で精密」などと述べ、現代美術家の毛利悠子氏は「この個性には、親近感は湧くけどたどりつけない」と語っていた。

また、岡崎氏は、アフ・クリントが自分の作品を「高次元の存在からの指示で描いた」などとオカルト的に説明したために、過去には受け入れられにくかったが、今では見えないものを認められる時代が来たこともあり、芸術作品としてきちんと評価されるようになった、というようなことを言っていた。

岡崎氏のコメントについては、ゆ字さんのNOTEに詳しく紹介されています。

「見えないもの」といえば、キュリー夫人の放射能の発見にしろ、エジソンの発明にしろ、レントゲンのX線にしろ、いずれも肉眼では捉えられないものなので、それらは、アフ・クリントが追求した、神秘的な意味での見えない世界と無関係ともいえないし、そういう意味ではアフ・クリントの抽象画は、具象画ともいえるというユニークな視点も番組で紹介されていた。

ちなみに「見えない彼方へ」というこのNHK番組のタイトルは、アフ・クリントのドキュメンタリー映画「Beyond The Visible (2019)」から採用されたのだろうが、同映画が2022年に日本で公開されたときの邦訳は「見えるもの、その先に:ヒルマ・アフ・クリントの世界」だった。いずれにせよ「肉眼で見えるものを越えた世界」がテーマになっているところが、わたしの仕事と大いに関連している。

おまけ:展覧会のショップで売られていたスウェーデン紅茶

展覧会のショップでは、北欧商品のコーナーもあったが、スウェーデンでよく見かけるこの缶入り紅茶(100g)が5,000円近い値段で売られていて驚いた。現地では150 SEK(2,200円)ぐらい。

このコラム、お金の話ばかりになってスミマセン。でも日本の物価は本当に高くなりましたね。

紅茶といっしょに映っているカップは、ARABIA(アラビア)のバレンシア。フィンランドのブランドで、日本でも根強い人気ですよ。

よく見る図柄ですが、ブランドは知りませんでした。